Результаты работы института в 2014 г.

В 2014 году продолжены исследования по шести бюджетным проектам НИР Института на период 2013-2016 гг. В рамках утвержденных планов НИР по проблемам биофизики экосистем и физико-химической биологии получены следующие важнейшие результаты:

Приоритетное направление VI.51. Экология организмов и сообществ

Проект: Экологические закономерности формирования потоков биологически активных веществ, биогенных и токсичных элементов в трофических цепях водных экосистем бассейна реки Енисей.

Координатор проекта д.б.н. М. И. Гладышев

С применением метода секвенирования следующего поколения (NGS) изучен видовой состав бактериопланктона в р. Енисей на участке 1800 км. Идентифицировано 3022 операционных таксономических единицы («вида» бактерий), из них 522 ранее неизвестных вида. Выявлены три бактериальных сообщества, достоверно отличающиеся по видовому составу и структуре, которые формируются в результате биогеохимического влияния окружающего ландшафта: горной тайги, равнинной тайги и лесотундры (тундры). Доминирующие таксоны каждого из комплексов специализируются в потреблении разных групп органических веществ. (Совместно с ИЦиГ СО РАН)

Приоритетное направление VI.56. Физиология и биохимия растений, фотосинтез, взаимодействие растений с другими организмами

Проект: Оценка устойчивости ценозов высших растений замкнутых экологических систем, включающих человека, к выращиванию на питательных средах из минерализованных органических отходов

Координатор проекта д.б.н. А.А. Тихомиров

Учеными Института биофизики СО РАН и ИХХТ СО РАН разработана комплексная технология утилизации органических отходов, включающая технологию электросинтеза H2O2. Технология позволяет внутри биолого-технической системы жизнеобеспечения (БТСЖО) воспроизводить перекись водорода H2O2 из воды, кислорода и добавок минерализованных экзометаболитов человека, повышающих эффективность ее синтеза. Технология обеспечивает полное вовлечение во внутрисистемный круговорот органических отходов за счет их эффективного окисления с использованием H2O2 по оригинальному физико-химического методу. Технология может обеспечить высокую автономность БТСЖО на космических базах (Луна, Марс, астероиды) длительного функционирования.

Приоритетное направление VI.57. Структура и функции биомолекул и надмолекулярных комплексов. Протеомика. Биокатализ.

Проект: Биолюминесцентные системы различных светящихся организмов: механизмы функционирования и применение в биолюминесцентном микроанализе

Координатор проекта к.б.н. Е.С. Высоцкий

Учеными из Института биофизики СО РАН (Красноярск) и Института биоорганической химии РАН (Москва) расшифрована структура и проведен полный синтез люциферина сибирских таежных червей (энхитреид) Fridericia heliota — ключевого компонента АТФ-зависимой биолюминесцентной системы нового типа. Открытие дает начало новому направлению фундаментальных исследований в биолюминесценции. Новый люциферин прост в химическом синтезе, исключительно стабилен, и не токсичен. Уникальность биолюминесцентной системы F. heliota делает ее перспективной для широкого спектра аналитических применений в медицине и фармацевтике — для визуализации физиологических процессов, происходящих в клетках и целых организмах, а также для определения различных аналитов: АТФ, ферментов, антител, антигенов.

|

Рассеянный склероз – тяжелое хроническое аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, его диагностика в настоящее время является сложной задачей. Разработана платформа для диагностики рассеянного склероза, ключевой компонент которой – оригинальный конъюгат биолюминесцентного белка обелина, созданного в ИБФ СО РАН, и полученного в ИХБФМ СО РАН специфичной молекулы РНК-аптамера, связывающего патогенные антитела, циркулирующие в крови больных рассеянным склерозом. Биосенсор генерирует световой сигнал при анализе препаратов из крови пациентов в случае наличия рассеянного склероза.

Приоритетное направление 12. Биофизика. Радиобиология. Математические модели в биологии. Биоинформатика.

Проект: Модельно-статистический анализ величины обратной связи между вызванными глобальным потеплением изменениями в региональных экосистемах (включая арктические), и глобальной температурой.

Координатор проекта ак., д.ф.-м.н. А.Г.Дегерменджи

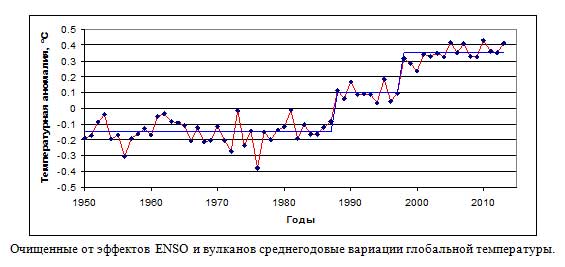

При анализе долговременных трендов глобальной температуры было найдено, что при линейном разложении температурных аномалий методом главных компонент, первая мода практически совпадает с вариациями Южной осцилляции Эль-Ниньо (ENSO). Вычитая проекцию этой компоненты из поля приповерхностных температурных аномалий, было получено представление о динамике глобальной температуры очищенной от эффектов ENSO. Показано, что динамика глобальной температуры, из которой вычтена линейная проекция эффектов ENSO и крупнейших извержений вулканов выглядит как ступенчатая функция. Таким образом, потепление последних 60 лет произошло за 10 лет с 1987 по 1998 годы посредством двух скачков, в остальное время температура была практически постоянной. Полученный результат противоречит стандартному представлению о линей связи между концентрацией углекислого газа в атмосфере и глобальной температурой и предполагает наличие не известных терморегулирующих механизмов в системе глобального климата.

|

Приоритетное направление 6.10. Биотехнология.

Проект: Фундаментальная основа и экспериментальное обоснование получения и применения функциональных биоматериалов, композитов и конструкций на их основе для реконструктивных биомедицинских технологий

Координатор проекта д.б.н. Т.Г. Волова

В Институте биофизики СО РАН сконструированы атравматичные раневые повязки из разрушаемых гидрофобных полимеров класса полигидроксиалканоаты (ПГА) в виде гладких пленок и нетканых мембран, образованных ультратонкими волокнами методом электростатического формования, в том числе модифицированные коллагеном I го типа и коллагеном I-го типа, нагруженным клетками фибробластического ряда. На лабораторных животных с модельными дефектами кожных покровов показана состоятельность разработанных полимерных повязок, которые обеспечивают защиту раны от внешних воздействий и инфекционной контаминации, хорошо моделируются на раневой поверхности, позволяя ее визуализовать в силу прозрачности, и способствуют эффективному ранезаживлению. В клинических условиях показано, что мембраны из ПГА, нагруженное цефтриаксоном, эффективны в качестве раневых покрытий в фазе регенерации у пациентов с острой гнойной инфекцией кожных покровов и мягких тканей; их применение обеспечивает быстрое очищение и эпителизацию ран, служат барьером против возникновения вторичных инфекций, ограничивает потерю жидкости и обеспечивает необходимую аэрацию раны.

|

Приоритетное направление VI.62. Биотехнология.

Проект: Разработка методических основ конструирования новых материалов и создания новых технологий биолого-медицинского назначения с использованием наноалмазов и маркерных биомолекул.

Координатор проекта д.б.н. В.С. Бондарь

В исследованиях in vitro установлена эффективная и избирательная адсорбция иммуноглобулинов сыворотки крови человека модифицированными наноалмазами (МНА). При этом подклассы IgG связываются МНА более эффективно по сравнению с IgA и IgМ. Полученные данные позволяют прогнозировать применимость МНА: для разработки новых технологий сепарации и выделения отдельных фракций иммуноглобулинов сыворотки крови с аналитическими и диагностическими целями, создания новых способов коррекции иммунного статуса крови в технологиях гемодиализа и плазмафереза.

|